「メディカルアフェアーズの価値」どう測るか|メディカルを問う

(本記事は AnswersNews に掲載した Veeva 関連記事で、許諾を得て転載しています。元サイトはこちらから)

メディカルアフェアーズ(MA)の世界では昨今、「MAの価値をどう測り、可視化するか」ということが大きなテーマになっています。これは日本に限った話ではなく、世界中の製薬企業のMA部門が直面している課題です。

なぜ今、そうしたことが問われるようになっているのか。大きく2つの要因があると考えています。

1つは新型コロナウイルス感染症の流行です。コロナ禍では、医療従事者への対面での活動が大幅に制限されましたが、それでも製薬企業の売り上げが大きく落ち込むことはありませんでした。また、コロナ禍を契機に医療従事者の行動や価値観も大きく変化しました。

もう1つは、製薬業界全体が直面するビジネス環境の複雑化です。新薬開発の難易度とコストも上昇する中、製薬企業には効率化が厳しく求められています。MRの削減が進む一方で、人員を増やしてきたMAも、自らの存在意義とビジネスへの貢献をより明確に示すことが求められるようになってきました。

こうした背景から、MAに対するマネジメントの視線はシビアになってきており、「MAの価値とは何か」という問いが当然の成り行きとして突きつけられているのです。

各社のMA部門が頭を抱えているのは、「MAの価値とは」という問いに対する明確な答えを持っていないことです。MAの活動は、科学的な情報提供活動の結果として医師の処方判断に影響を与えることがありますが、直接的な売り上げや処方数でその成果を測ることはできません。なぜなら、MAの活動は自社製品の販売促進ではなく、メディカルニーズに基づいており、最終的なゴールは「患者アウトカムの改善=治療効果の改善」だからです。「メディカルインサイトの収集」や「KOL/KEEとの関係構築度合い(医学教育イベントの参加人数など)」を指標にしている企業も一部ありますが、これだけではMAの真の価値を十分に示すことはできません。

患者アウトカムの改善には長期的な取り組みが必要であり、さまざまな要素も絡むため、1年単位の一般的な企業の評価制度との相性もよくありません。

こうした状況が、MAの価値をどう評価し、可視化するかという議論につながっています。

そもそも、MAの価値とは何なのでしょうか。最終的なゴールである患者アウトカムの改善を目指して、科学的根拠に基づいたディスカッションや交流を通じて科学的認知のアライメントをとり、臨床治療の最適化につなげるために活動しているはずです。当たり前のことではありますが、活動の目的を改めてきちんと定義しなければ、価値を測ることなどできません。

価値を測る「3つのポイント」

その上で活動の価値をどう測るか。ポイントは3つあると考えています。1つは、活動のゴールや目的を踏まえてアプローチを体系化すること。もう1つは活動を通じて変化を起こし、それをきちんと捉えること。最後は、そのためにデータや記録を残すことです。

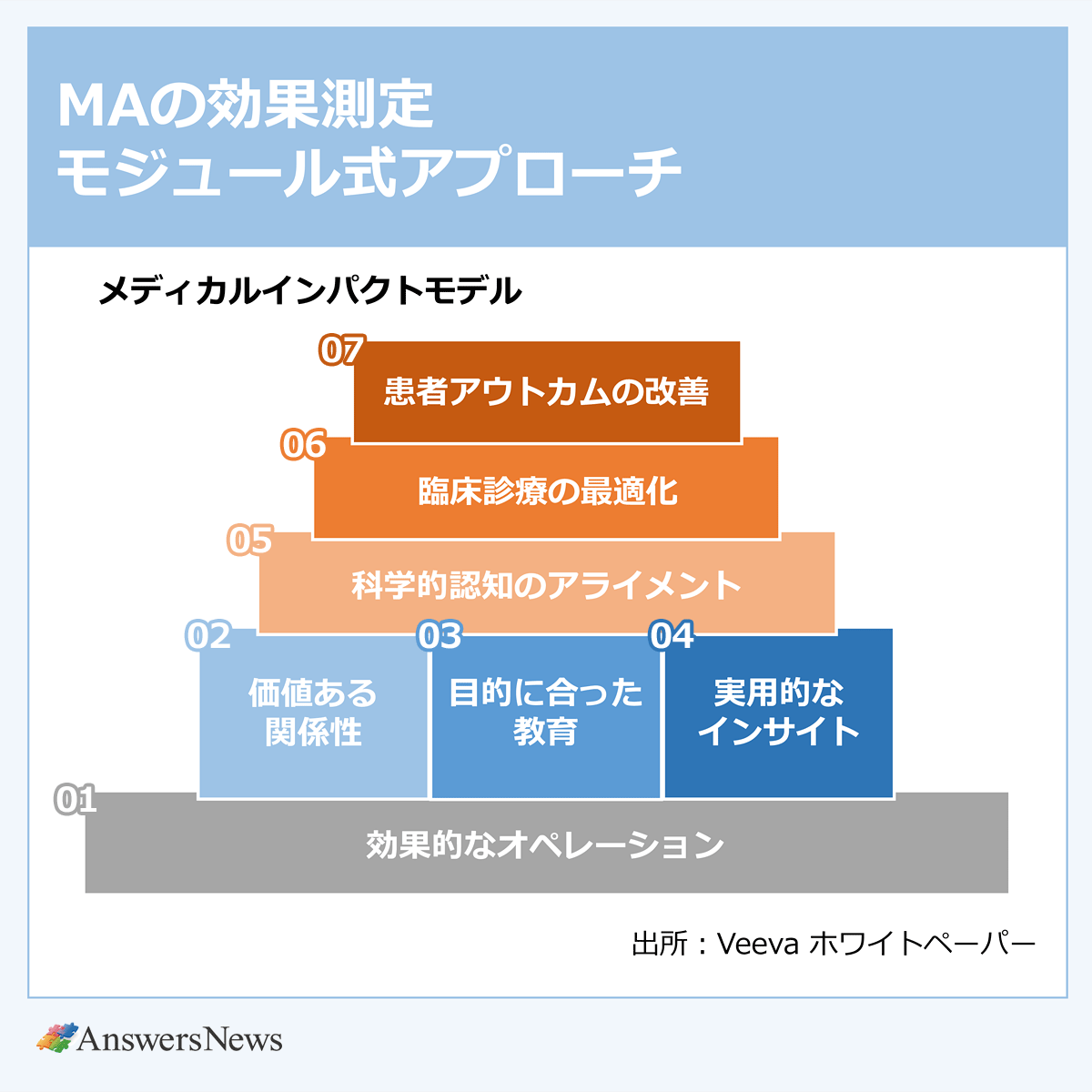

Veevaでは、MAの効果測定の土台として「モジュール型アプローチ」を提案しています。「患者アウトカムの改善」という最終ゴールと、そのための「診療の最適化」「科学的認知のアライメント」という目的を踏まえ、それらを実現するための活動を網羅的に設計するためのフレームワークです。ゴールや目的を因数分解して個々の活動を体系化することが、適切な評価指標の設定につながります。

日本でも、このフレームワークを使ってMA部門内でワークショップを行うなど、現在の活動に関する理解を深めつつ、組織の認識合わせや定点観測に活用している企業もあります。

活動の評価は、ゴールや目的に向かってどんな変化を起こせたかを指標にすべきだと考えています。変化を起こすべき対象は、医師の行動や考え方かもしれませんし、診療そのものかもしれませんし、場合によっては社会かもしれません。それは、疾患領域や製品特性によって異なります。

そうした変化をとらえるには、活動の記録やデータを経時的に残しておく必要があります。逆に言えば、記録を残さない限りMAは自らの活動の価値を示す術はありません。

MAの業務は複雑であり、それが価値の評価を難しくしている面もありますが、患者さんに最適な治療を提供する上で非常に重要な役割を果たしているのは間違いありません。MAはマインドや行動を変え、自らの価値を見える化し、社内外のステークホルダーと連携することでその価値をさらに向上させ、より一層の患者貢献を目指していくべきだと思っています。