製薬コンテンツの活用・検証に不可欠なタギングとは?

製薬メーカーによる医療従事者への情報提供に関して、コンテンツのタギング(タグ付け)というテーマを最近、よく耳にします。多くの場合、活用すべきコンテンツを推奨エンジンにより出し分ける、もしくはコンテンツを用いて伝えたメッセージの効果検証をすることを目的として語られています。ただ、そもそもタグ付けとは何なのか?ということについて、イメージが曖昧なまま議論が進んでいることも多いとの印象です。

そこで、コンテンツのタギングについて、その役割や活用法、運用のポイントについて弊社の考え方をご紹介したいと思います。

タギングとは何か?

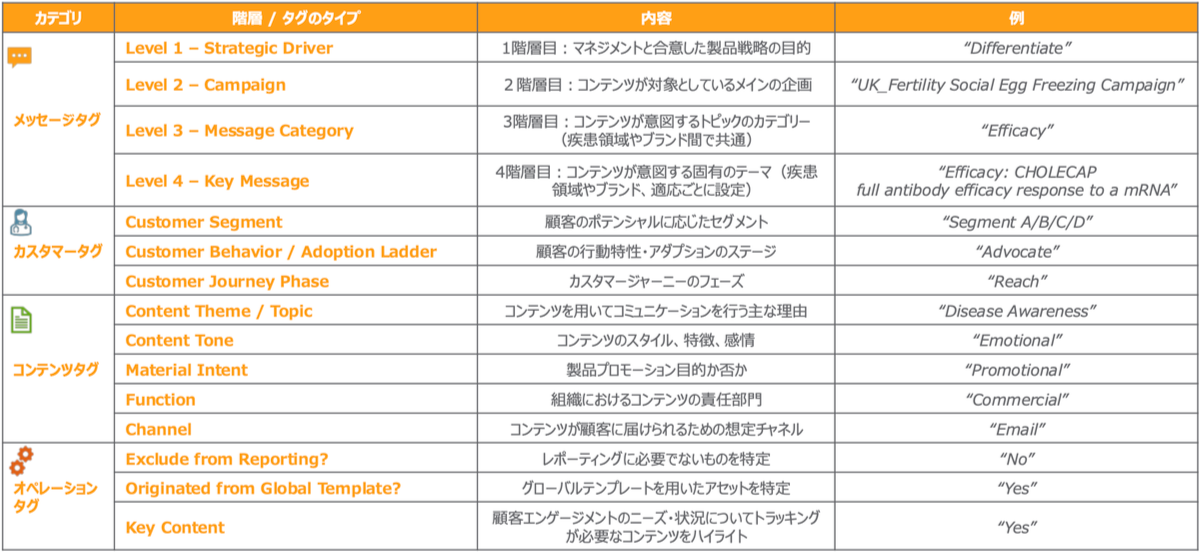

タギングとは、共通する特徴によりコンテンツを分類し整理するプロセスのことです。よって、広義には、対象となる製品、想定しているチャネル、対象市場、使用期限など、コンテンツに付随する属性情報すべてをタグと捉えることができます。ただ、コンテンツをよりよく活用するためのタグとしては、メッセージ、対象顧客、コンテンツの種類、運用上の分類の4つの観点で整理できると考えています。

では、なぜタグを付ける必要があるのでしょうか?大きくわけると「コンテンツ運用の最適化」と「顧客エンゲージメントからのインサイト抽出」の2つの役割があるといえます。それぞれ詳しく見ていきましょう。

コンテンツ運用の最適化のためのタギング

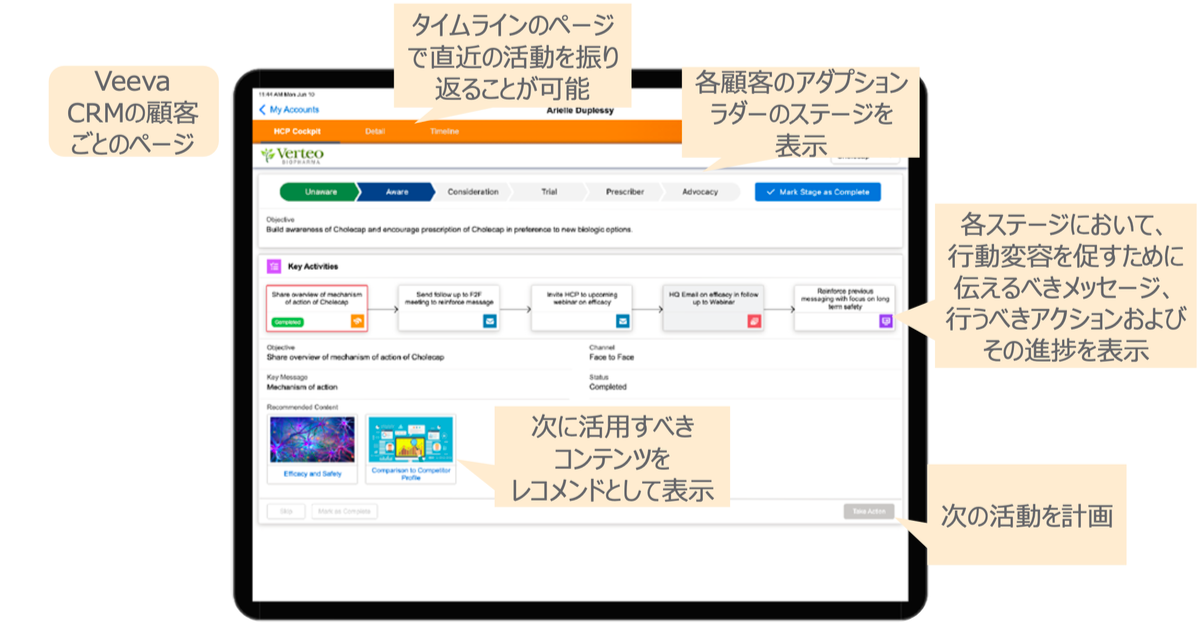

医師の情報ニーズの個別化が進んでいることは以前にもご紹介しました。それらのニーズに応えるためにMRは本社が用意した多様なコンテンツを顧客に応じて使い分けることが求められます。そこで、使い分けるための手がかりとなる情報(顧客のセグメントやアダプションラダーのステージなど)がタグとしてコンテンツに付与されていることにより、顧客のステータスに応じて活用すべきコンテンツをMRに推奨することが可能になります(図1)。

図1:タグを用いたコンテンツ推奨のイメージ

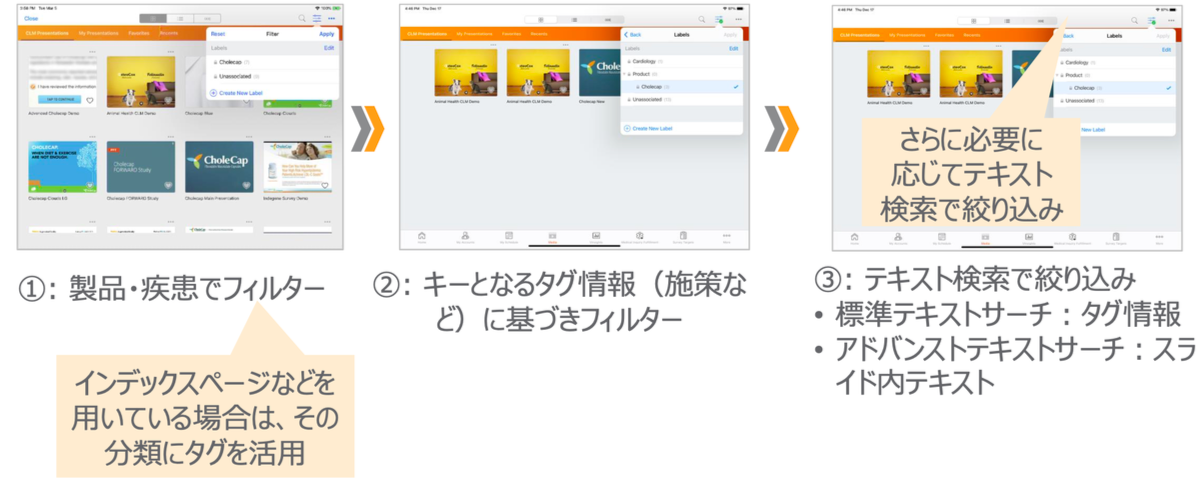

タグが付けられていないと、大量にあるコンテンツ、スライドの中から、目視で該当するものを見つけなければなりませんが、同じようなファイル名や表紙の見た目のコンテンツが並んでいることが多いので、見つけるのは至難の業です。一方、タグが付けられていれば、MRが顧客ごとに使うべき推奨コンテンツをCRM画面上で確認したり、タブレット内のコンテンツをキーワードやフィルターを用いて、数多くあるコンテンツの中から本社戦略に関連するものを絞り込んだりすることが可能になります(図2)。製品ごとにコンテンツの目次ページを作って、そこから該当するコンテンツに飛べるような仕組みが作られている場合もありますが、その際もタグ付けによるコンテンツの分類が必要です。よって、個別化されたコンテンツの使い分けを実践するうえで、タギングは必須の考え方といえます。

図2:タグを用いたコンテンツ検索のイメージ

インサイト抽出のためのタギング

戦略に沿って数多くのコンテンツを作った本社としては、それらのコンテンツを通じてどれくらい意図した顧客にキーメッセージが届けられているかを把握したいと考えます。ただ、1つのメッセージを伝えるのに多数のバージョンのスライドが存在しているため、スライドの活用履歴だけを見てもそこから意味合いを見出すのは困難です。そこで、メッセージを伝えるのに鍵となるスライドにメッセージのタグをつけておくことで、メッセージごとにどれくらいコンテンツが使われたのか、どの顧客にどのメッセージが届けられたのかを分析することが容易になります。さらに、Web講演会などのイベントやオウンドサイトでの動画コンテンツなどにも共通のタグを付けておくことで、チャネルを横断して顧客ごとのメッセージの伝達状況を把握することが可能となります。

その次に知りたいのは、伝えたメッセージが処方や売上に対してどれくらいの効果があったのかです。一般的には、キーメッセージを伝えた医師群、そうでない群の間で処方や売上などの結果指標を比較し、その差をメッセージ伝達の効果と捉えることが多いです。ただ、メッセージを伝えてから医師の処方に影響が出るまでのタイムラグは疾患領域によりまちまちです。また、処方増加までに他の様々な影響が入るので、思うような相関が出ないことも多いかと思います。

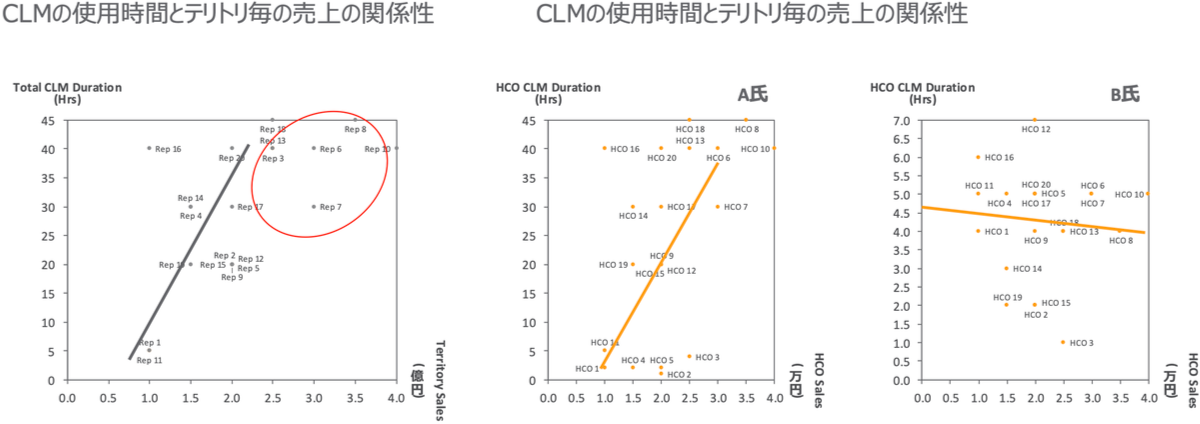

通常、3ヶ月など短期のスパンで施策の効果検証を求められることが多いので、メッセージの効果検証をするうえでは、メッセージへの反応、アダプションラダーのステージ進捗などMRが観察した医師の変化、メッセージを伝達した医師における処方意向の外部アンケートデータなど、医師の認識変化に関する中間指標を併用することをお勧めします。また、弊社の経験から、スライドを用いたメッセージ伝達においては、スライド表示時間も中間指標として有用です。待機中にずっと同じページを開いたりすることもあるので、データとして完全に正確ではないものの、異常値を除くことによりどれくらいアクティブにコンテンツが活用できているかを把握するうえでは、単にスライド使用回数と比較するよりも得られるインサイトは大きいことが多いです。また、オンライン面談群、アポイント面談群などコンテンツを使って話し込みをする可能性が高い機会に絞って検証をすることも一案です。スライドの使用秒数を重要指標として分析に活用している会社もあります(図3)。

図3:スライドの使用秒数を用いた分析の例

タギングのオペレーション

個別化されたコンテンツの活用・検証にとって、タギングが重要な役割を果たすことはご理解いただけたのではないかと思います。では、そのようなタグをどのように付与して管理していくのかについて、最後に弊社の見解をご紹介します。

様々な方法がありますが、組織として共通のタグ構造を用いて、タグ情報を管理する仕組みが必要となります。よくある方法としては、エクセルなどでコンテンツ、スライドごとに付与するタグをマーケティング等で整理し、コンテンツ作成に関する社内のオペレーション部門もしくは外部パートナーがVeeva PromoMatsなどのコンテンツ管理システムにタグ情報を付与するという方法です。その前提として、チームや人によってタグの付け方にばらつきが出ないように、タグの構造やその活用方法を共通ルールとして定め、また付与状況を管理することが重要です。たとえば、各自が勝手に新しいタグを付けてしまうと、似たようなタグに情報が分散してしまい、タグがうまく機能しなくなってしまいます。よって、安定してタギングを活用するためには、タグを管理するガバナンスの仕組みを構築することが重要です。

オペレーションとしては、自動的にタグを付与するような機能を活用することで、省力化できる可能性があります。たとえば、Veeva Vaultにおいては、Auto Document Taggingという機能を使うことによって、事前に設定したロジックに従って、コンテンツやスライドに含まれるテキストの情報から、タグを自動的に付与することが可能です。ただし、その場合でも、戦略的意図に沿ったタグ付与のロジックを整理しておくことが前提となります。

あとは、運用上の工夫として、各スライドタイトルがキーメッセージになるようにコンテンツを作成しておくことで、その情報がそのままタグ情報として活用できるという方法もあります。スライドタイトルに1,2,3など数字がふられているだけのことが多いので、タイトルをしっかり管理すると後々分析などがしやすくなります。

今後、AIによりコンテンツの生成方法が大きく進化することも予測されます。この場合においても、既存コンテンツに明示的な意味を付加しておくことは、戦略に沿ったコンテンツ活用を推進するうえで重要だと考えます。また、タギングのオペレーション自体もどんどん進化し、効率化が進むことが予想されます。ただ、そのような世界になったとしても、タグを効果的に活用するためには、タギングによってどのように伝える情報を構造化したいのか、どのように個別化された情報提供をどのようなアプローチで実現したいのかを整理しておくことが重要だと考えます。様々な方法がありますが、Vault PromoMatsのようなコンテンツ管理システムを用いることにより、組織として共通のタグ情報を複合的に管理することが可能となります(図4)。

図4:コンテンツタギングの例

医師の情報ニーズの変化、およびテクノロジーの進化により、コンテンツの制作・活用プロセスは今後ますます変わっていくことが予想されます。Veevaグローバル全体で最新の知見を集積しておりますので、コンテンツ制作・活用アプローチについて、知りたいこと、検討されたいことなどございましたら、いつでも気軽にVeevaのビジネスコンサルティングチームにご相談ください。

このページでは、課題解決のヒントとなるトピックを、連載形式でお届けしています。